「今年は花粉症の薬を飲まずに過ごせました」

「整体院で花粉症が良くなるなんて思わなかったです」

当院で花粉症治療を受けられた患者さんより、お喜びの声を頂戴しました。

花粉症の症状を抑える効果的な対策方法をご紹介

こんにちは。

兵庫県尼崎市にあります、ちょう鍼灸整体院の曹(ちょう)です。

今年も花粉症でお困りの方にとって、つらいシーズンがやってきました。

今年は例年よりもスギ花粉の飛散が早い地域もあり、西日本では過去10年で最も多い飛散量になると予想されているようです。

最近になって、当院でも花粉症でお悩みの方からご相談をいただく機会が増えております。

その際、ご相談いただいた方々にお話を伺ってみると、

「花粉症のせいで頭がぼーっとして、仕事に支障が出る」

「最近は花粉症の薬が効かないこともあって困る」

などといったお悩みを抱えておられました。

花粉症のシーズンに入ると、鼻水や鼻詰まり・くしゃみなどで仕事どころではなくなってしまう方もおられるかもしれません。

そこで、この度のブログでは、花粉症の症状を抑えるとっておきの対策方法をご紹介させていただきました。

また、ブログの後半では当院で花粉症治療を受けられ、毎日を快適にお過ごしいただけている患者さんの声もご紹介しております。

もし「毎年この時期は花粉症で嫌になる…」とお悩みの方がおられましたら、きっとお役に立てる内容となっております。

ぜひ最後までご覧になってみてください。

花粉症のメカニズムから見えてくる症状を抑える重要ポイント

多くの方がお困りの花粉症の種類については、主にスギやヒノキなどが原因として挙げられるかもしれません。

では、花粉症はいったいなぜ起きてしまうのでしょうか?

花粉症が起こるメカニズム

花粉症による症状は、体に現れる一種のアレルギー反応です。

スギやヒノキの花粉が口や鼻・目などから入り、それを体が異物と判断したことで起こります。

実はその際、自律神経が深く関わっていることはご存知でしょうか?

自律神経には種類があり、

・リラックスしたときに働く「副交感神経」

・集中したり緊張したときに働く「交感神経」

といった2種類に分けられます。

この自律神経は、人の体を健康に維持する上でとても大切な働きを持っています。

人が普段から無意識に行っている、心臓の拍動や血管の調節・体温の調節なども全て自律神経が関わっています。

自律神経は常にバランスを一定に保ちながら体の健康を維持してくれている、いわば自動制御装置のようなものです。

ところが、花粉症によるアレルギー反応が起きると、自律神経はその異常事態から逃れるために「副交感神経」を強く働かせ、体をリラックスさせようとします。

例えば、とても辛い食べ物を食べると、鼻水や汗が急激に流れてきた経験はありませんか?

あれって、刺激物によって起こる体への反応を、副交感神経が正常に戻そうと働くために起きます。

その際、鼻水や汗もサラサラとした粘りっ気の少ないものになります。

これと同じで、花粉によってアレルギー反応を起こした際も、花粉症特有の症状を起こしやすくなってしまうのです。

また、副交感神経へ偏ると、鼻への血の巡りが激しくなることから滞りも起きやすく、鼻の粘膜は徐々に腫れ上がってしまうことに。

そして、その腫れた粘膜によって通気が悪くなり、鼻詰まりまでも起こしてしまうのです。

花粉症の症状を抑えるための重要なポイント

ある医学的な研究では、

第5章:アレルギー性鼻炎 より引用

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22794678/

”鼻粘膜は非常に血管性であり、血液供給の変化は閉塞につながる可能性があります。副交感神経刺激は、鼻腔抵抗と鼻腺分泌の増加を促進します。交感神経刺激は、血管収縮と結果として鼻腔抵抗の低下につながります。”

といったことが書かれています。

つまり副交感神経とは反対に、交感神経の働きを活発にすれば花粉症の症状を抑えることができるということです。

当院へお越しいただく患者さんにも、激しい運動やすごく仕事に集中している時は、花粉症の症状を忘れていたという声をお聞きすることがあります。

こういったことも、交感神経の働きが活発になるためだと考えられます。

とはいえ、交感神経ばかりに偏ると、かえって悪い影響を与えてしまう恐れもあるので注意が必要です。

自律神経は適度なバランスが大切なため、このような仕組みをうまく利用することで、花粉症の症状を抑えていく必要性があります。

花粉症対策はいつからすればいい?おすすめのグッズや薬以外の対策法

環境省では花粉症の事前予防が、症状の緩和に効果的だということを公表しています。

今年のスギ花粉は、ちょうど今の2月下旬ごろ(2025年現在)から本格的な飛散が始まるようです。

ですので、対策としては今からすぐにでも始められることをおすすめします。

もちろん対策の一つとして、お薬に頼ることも効果的です。

その際は、専門の医療機関にて一度ご相談なさってみてください。

とはいえ、花粉症でお困りの方の中には、

「薬を飲むとどうしても眠たくなって仕事に差し支える」

「できれば薬に頼らず花粉症を和らげたい」

「薬を飲んでも花粉症の症状が治まらない」

といった方もおられるかもしれません。

そのようにお悩みの際は、下記でご紹介する対策法をぜひ一度お試しください。

花粉症のつらい症状を、緩和するお役に立てると考えております。

①花粉症グッズを活用する

花粉症の対策として、まず第一に花粉をなるべく体内へ侵入させないことが大切です。

いろいろな花粉症グッズを活用し、花粉対策を徹底しましょう。

具体的な方法としては、

・外出時はマスクやメガネを着用する

・帰宅後は衣類スチーマーなどを使って、衣服についた花粉の働きを抑える

・空気清浄機や加湿器を活用する

・こまめに掃除機などで部屋の掃除を行う

など、言い出せばキリがありませんが、できる限りの対策を行うようにしてみてください。

他にも、基本的なことではありますが、

・手洗いやうがい、洗顔、洗髪

・帰宅時は、自宅へ入る前に衣服についた花粉を払う

などといったことも重要です。

花粉症でお困りの際は、まずはこういったところから始めてみられることをおすすめします。

②十分な睡眠を摂る

先ほどもあったように、自律神経は健康を維持するための自動制御装置のようなものです。

そして、その自律神経をコントロールをしているのが「脳」になります。

人は常に脳を働かせ、体の機能を正常に維持しようと調節します。

ですが、部屋も生活していれば必ず埃やゴミが出てきてしまうように、脳も活動し続けるため疲労物質が溜まりやすい傾向にあるのです。

「睡眠」はそのような脳や体の疲労回復を行う、いわばメンテナンス機能のように働きます。

ところが、夜更かしや就寝前にスマホの長時間操作など、生活習慣や睡眠のリズムが崩れると、脳はその役割を十分に果たせなくなってしまうのです。

また、スマホから発する明るい光は「今は昼間だ!」といったように脳を錯覚させ、より睡眠のリズムを崩してしまうことに。

すると、脳は自律神経を上手くコントロールできなくなり、花粉症の症状をより悪化させてしまうのです。

ですので、毎年花粉症でお困りの方は、今の時期から良質な睡眠を意識しておくことで症状を抑えられるかもしれません。

③わきの下に拳を挟む

最後は、花粉症でも特にお困りの方が多い、鼻詰まりの対処方法をご紹介させていただきます。

方法はとても簡単で、鼻詰まりを感じておられる反対側のわきの下に拳を軽く挟むだけです。

そして、そのまま1〜2分ほど待つようにしてみてください。

すると、多少の個人差はありますが、何度か呼吸を繰り返していると、少しずつ鼻の通りが良くなる感覚があるかと思います。

この方法は、下記の専門的な論文でも結果が出ていることが報告されています。

圧反射 より引用

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tmh1960/2/1/2_1_5/_pdf

”鼻粘膜の血管経の変化を連続的に記録すると、圧迫側は収縮し、非圧迫側は拡張する。この現象は皮膚の場合とちがって非常に明瞭である。”

横向きに寝ていると突然鼻の通りが良くなるのも、この仕組みによるものだと考えられます。

ただし、この方法はあくまでも一時的なものです。

もしどうしても鼻が詰まってつらいといった時は、ぜひ一度お試しください。

その際の注意点として、どちらも同時に行うとかえって逆効果となりますので、必ず片側ずつ行なうようお願いします。

さらに詳しくご覧になられたいときは、下記の動画を参考にご覧ください。

※対策方法は、04:13からとなっております。

花粉症シーズンを薬なしで乗り切れた女性患者さんの事例

当院で実際に花粉症治療を受けられ、毎日を快適にお過ごしいただけている女性患者さんの事例をご紹介します。

この度の女性患者さんからは、「今年は花粉症の薬を服用することなく過ごせました」といった嬉しいお言葉を頂戴しました。

少しでもお悩みを解決するお役に立てたのであれば嬉しく思います。

詳しい内容については、下記ブログかブログ内の動画をご覧ください。

この度の事例が、花粉症で悩まれている方の励みになれば幸いです。

※女性患者さんには、ブログへの掲載許可をいただいております。

↓↓↓

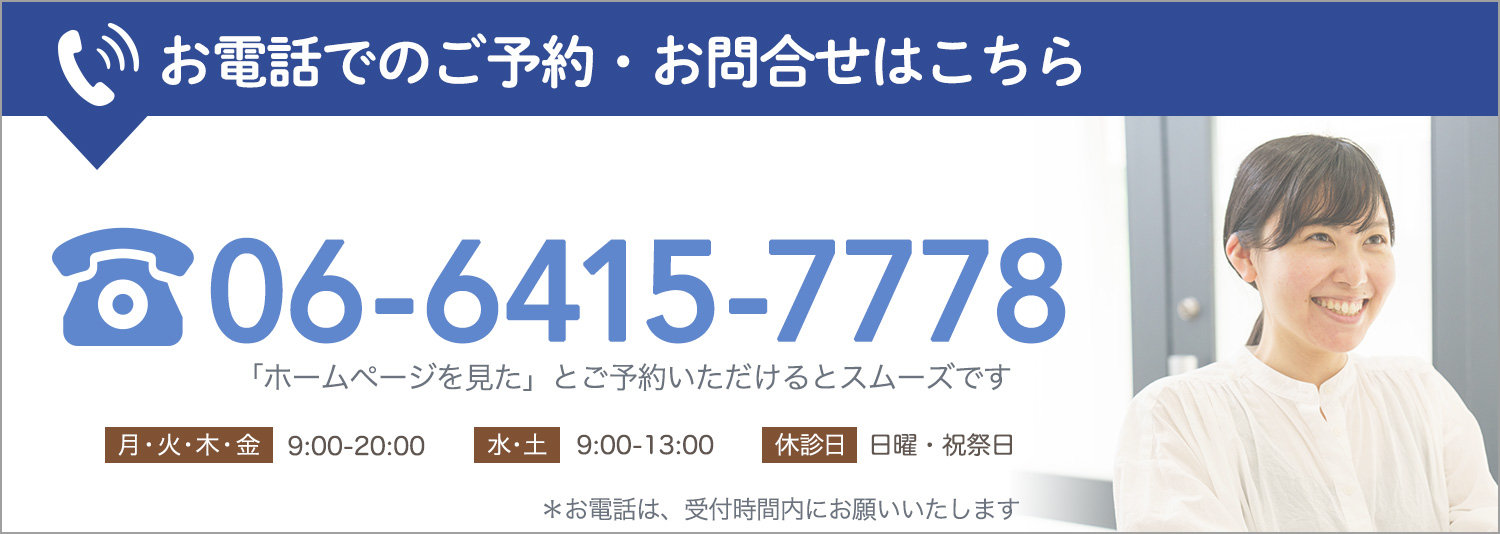

花粉症のつらい症状でお困りの際は当院までご相談ください

この度のブログでは、花粉症の対策方法や当院で花粉症治療を受けられた患者さんの事例についてもご紹介させていただきました。

テレビやスマホのニュースでも、すでに花粉症の事前対策を呼びかけているようです。

ですので、毎年花粉症でお悩みの方は、今日からでもしっかりと対策なさることをおすすめします。

その対策方法としては、今回ご紹介させていただいた内容をぜひ参考にしてみてください。

ですが、実践してみたものの花粉症の症状が強く現れてしまったときは、最寄りの専門の医療機関へご相談なさることをおすすめします。

もちろん当院でも花粉症治療を承っておりますので、もしお困りの際はお早めにご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

この度のブログが、少しでも花粉症で悩んでおられる方のお役に立てれば幸いです。

【監修:鍼灸師 曹 将鎬(ちょう ちゃんほ)】